新年 あけましておめでとうございます。

本年も「BullPower.com」を

どうぞよろしくお願い申し上げます。

* * *

2025年がはじまりましたね。和暦でいえば令和7年。ついこの間に令和になったような気もしますが、なんと!令和元年に生まれた子どもがこの春小学生になるんですよ💦

なぜだか軽いショックを受けています。時が過ぎるの早すぎ問題が勃発しております。まあ、幸いなことに私の身の回りは平和で日常も平穏に過ぎているから、ということで良しとしましょう。

* * *

で、今年の元旦は裏山に登って山頂の小さな祠に向かって「今年も1年健康で平穏無事で過ごせますように」とお祈りして、この休みにやろうと思っていたことを実行する。

そう!

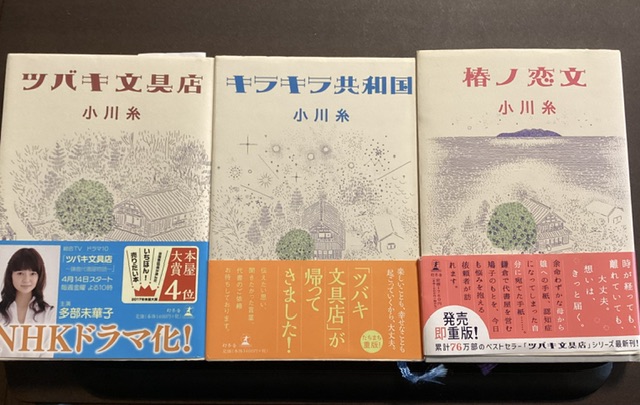

タイトルにあるように「ツバキ文具店」という小川糸さんの小説を読むことだ。

この小説は鎌倉を舞台にした、文具店の若き女主人「鳩子」の物語であるが、現在「ツバキ文具店」から「キラキラ共和国」「椿ノ恋文」と続編が続いている。

実は、この本をはじめAudibleで聴いたのだが、どうも聴いてるだけではピンとこない部分があって、好きな物語であることには間違いないが、どこか物足りなさも感じていた。

主人公の鳩子は、文具店の主人という表向きの仕事のほかに「代書屋」という裏の仕事をしている。依頼主に代わって手紙を書く仕事。調べてみると、どうやら紙の本には鳩子が書いた直筆の手紙が掲載されているようなのだ。

「これはどうしても紙の本で読みたい!」そう思ったら居ても立っても居られずに、ハードカバーの本を注文していた。これは文庫でも、ましてや電子書籍でもなく、上製本で読むべき小説だと、思った。

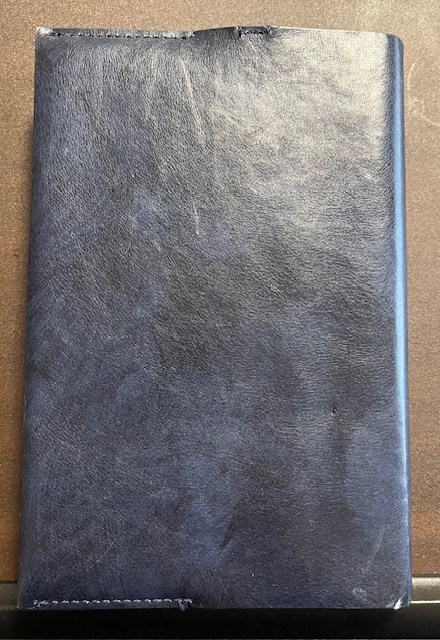

ハードカバーの本よ読むときは、長年使っているお気に入りのブックカバーを巻いている。

特に大事にしたい本はカバーや表紙を汚したくないのと、このブックカバーの手触りがいい。そして、しおり代わりのベルトが付いているので、パッと読みかけのページを開くことができるので便利なのだ。

さあ、本を読み始める儀式も済んで、早速ページをめくっていく。

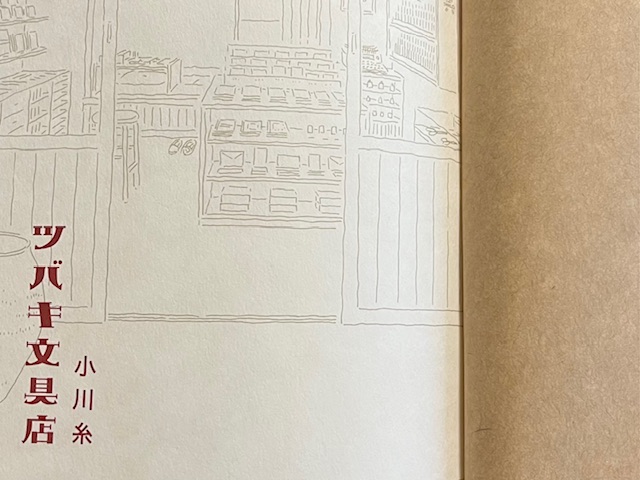

扉には、淡い墨色でツバキ文具店のイラスト。オーディオブックでは想像でしかなかった店内を覗くことができる。

「ああ、この丸椅子を代筆を依頼するお客さんに勧めるのか」と本文に進む前からその世界に入り込んでしまう。

見返しの紙も鎌倉の古都を連想させるような褐色の紙。よく似合っている。この本を作った編集者や装丁を担当したデザイナーのこだわりが垣間見える。

そうなのだ。一度「聴いて」いるので、物語のあらすじはわかっている。だからこうしたイラストや見返しの紙質などの細部にも目がいってその意味を感じてしまう。実物の本だからこそ味わえることに、改めて紙の本の良さを実感する。

* * *

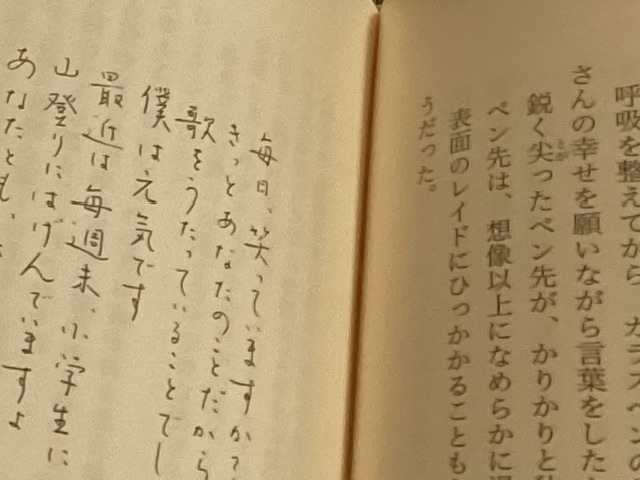

読み進めていくと最初の手紙のシーンにたどり着く。

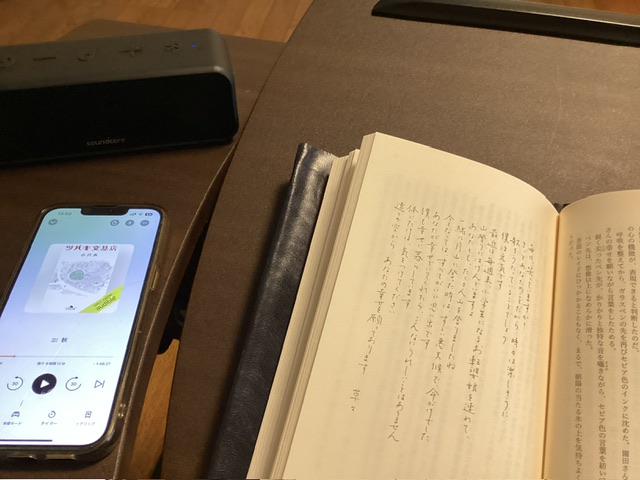

Audibleでは、「ツバキ文具店」のドラマで鳩子を演じた多部未華子さんが朗読をしている。

この手紙のシーン、多部さんの声を聴きながら読みたいとAudibleのアプリを開き、Anchorのポータブルスピーカーにつなげる。

多部さんの、いや鳩子のやさしい声にあわせて手紙の文字を追う。

「毎日、笑っていますか?」

その一文目から目に涙が溜まってくる。なんか感情が湧き上がってくる。オレってこんなに涙もろかったっけ? 年取ったからかな?

声だけでは読みとることのできない文字の文章。漢字の使い方一つでも意味が深く胸に届いてくる。

* * *

舞台となった鎌倉の街は、自分自身もとても馴染みのある街だ。高校生まで横浜の南部で過ごした。峠一つ(昔の切り通し)越えれば鎌倉市だ。中学生の時は自転車で、高校生になると原付バイクで朝比奈峠を越えて鎌倉の街を抜け、由比ヶ浜や材木座の海岸によく遊びに行った。そして海沿いの道を逗子や葉山まで走った。

もう40年も前の話だ。

今でも物語に出てくる街の描写は、その景色が目に浮かんでくる。ただ、当時の鎌倉は物語に出てくるようなしゃれた街ではなかったけど。

そんな背景があるから、この物語に惹かれるのかもしれない。この本を読み終えたら、NHKオンディマンドでドラマの「ツバキ文具店」を見てみよう。

さてと。それでは物語の続きを読みましょうか。

グループ参加しています。

この記事がお気に召したらポチッといただくと励みになります

<(_ _)>

皆さまが

今年1年幸福な時を過ごせますよう

願っております。